BANDSCHEIBENVORFALL

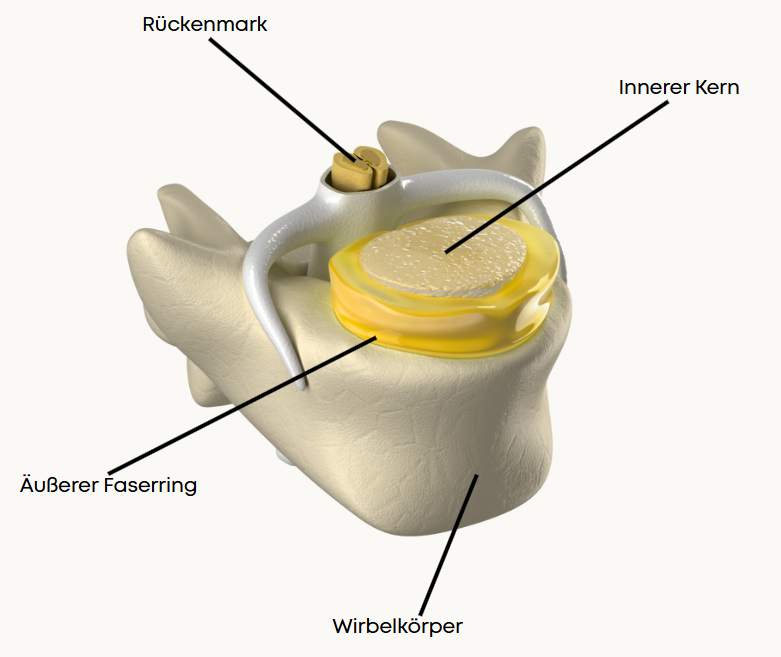

ANATOMIE

Unsere Wirbelsäule besteht aus 24 beweglichen Wirbeln, die durch die Bandscheiben miteinander verbunden sind. Unsere Bandscheiben werden dabei von Hals- zu Lendenwirbelsäule dicker, um den steigenden Kompressionskräften nach unten hin standzuhalten. Ihre Funktion als Stoßdämpfer ist im Aufbau der Bandscheibe bedingt.

Jede Bandscheibe besteht aus einem äußeren Faserring (Anulus Fibrosus) und einem inneren Kern (Nucleus Pulposus).

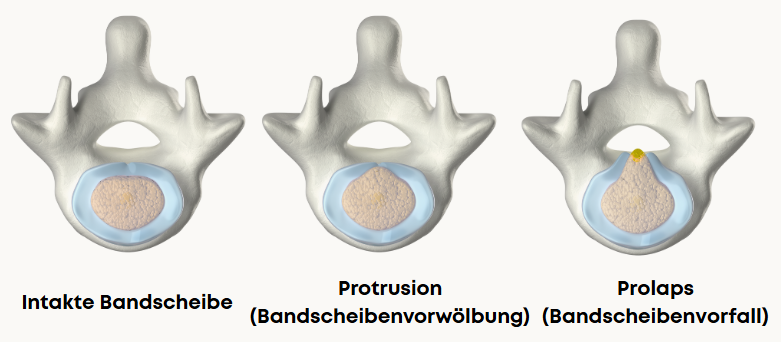

FORMEN

Man unterscheidet zwei, respektive drei Formen eines Bandscheibenvorfalls:

- Protrusion ⟶ Bandscheibenvorwölbung

Der äußere Faserring ist noch intakt, es tritt kein Bandscheibenmaterial aus dem Inneren heraus - Prolaps ⟶ Bandscheibenvorfall

Bandscheibenmaterial tritt durch einen Riss im Faserring aus dem Inneren teilweise aus - Sequester ⟶ Gewebe des Bandscheibenkerns hat sich gelöst und liegt frei im Wirbelkanal

URSACHEN & ENTSTEHUNG

Um die Entstehung eines Bandscheibenvorfalls besser zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, wie die Bandscheibe funktioniert.

Da eine Durchblutung im Bereich der Bandscheibe eigentlich nicht vorkommt, wird sie durch Druck und Zug mit Nährstoffen versorgt. In etwa lässt sich der Vorgang mit einem Schwamm beschreiben.

Saugen wir einen Badeschwamm regelmäßig voll mit Wasser (Zug) und pressen ihn danach aus (Druck), so bleibt er über Monate hinweg “weich” und gut nutzbar. Haben wir den Schwamm aber lange Zeit ohne Wasser liegen lassen wird er nach und nach poröser.

Unsere Bandscheibe ist zum Glück deutlich widerstandsfähiger als ein Badeschwamm, aber Sie verstehen sicher das Prinzip.

Nur wenn unsere Bandscheibe regelmäßig Bewegung bekommt, kann sie langfristig was Funktion und Qualität betrifft unseren Anforderungen standhalten.

Bei der Entstehung eines Bandscheibenvorfalls spielen also folgende Faktoren eine Rolle:

- Bewegungsmangel ⟶ Da die Elastizität und Belastbarkeit der Bandscheibe ohne Bewegung nachlässt ist Bewegungsmangel ein großer Treiber für Bandscheibenprobleme

- Fehlbelastung ⟶ Bandscheiben brauchen Abwechslung und sind gemacht für Bewegung. Regelmäßige Haltungswechsel ermöglichen wechselnde Zug- und Druckkräfte auf verschiedene Anteile der Bandscheibe

Merke: “Die beste Haltung ist die nächste Haltung” - Ernährung/Alkohol ⟶ Eine stark Fleisch- und fetthaltige Nahrung sowie regelmäßiger Alkoholkonsum führen zu Entzündungsprozessen im Körper, die auch die Qualität unserer Bandscheiben negativ beeinflussen

- Traumatisch bedingt ⟶ Im Rahmen von Unfällen mit starker Stauchung oder Scherkräften kann es zu Bandscheibenschäden kommen. Diese Form ist allerdings sehr selten

SYMPTOME

Art und Lokalisation der Symptome variieren je nachdem ob Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule betroffen sind. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass das Ausmaß eines Bandscheibenvorfalls nicht direkt mit dem Schmerzausmaß korreliert. Starke Schmerzen müssen nicht mit einem “großen” Vorfall zusammenhängen und umgekehrt.

Allgemeine Symptome:

- Schmerzen mit Ausstrahlung in Arm oder Bein

- Kribbeln oder Taubheitsgefühl

- Muskelschwäche

- Bewegungseinschränkungen

⟶ Hintergrund dabei ist die Sensibilisierung des entsprechenden Spinalnervs. Im Rahmen eines Bandscheibenvorfalls kann der Nerv, der den Spinalkanal verlässt auf Höhe des Vorfalls irritiert werden. In diesem Rahmen treten Schmerzen im Bereich des Versorgungsgebiets des Nerven auf, sowie Schwäche in den Muskeln, die der Nerv versorgt.

Kommen Symptome wie Lähmungserscheinungen oder Verlust der Kontrolle über Blasen- und Darmfunktion mit Inkontinenz auf ist sofort ärztliche Intervention nötig.

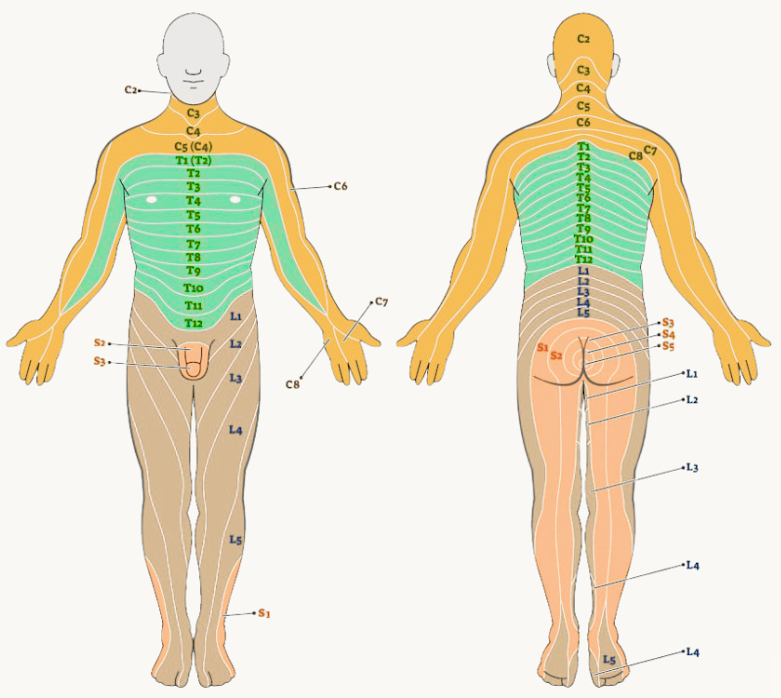

Kommt es zu Ausstrahlungen in Arme oder Beine, so sind diese immer an ein entsprechendes Versorgungsgebiet (Dermatom) des betroffenen sensiblen Nervenstrangs geknüpft. Beispiele:

L4/L5 ⟶ Gesäß, Beinrückseite, Außenseite Unterschenkel über Fußrücken bis Großzehe

L5/S1 ⟶ Gesäß, Beinrückseite, Fußaußenseite bis kleine Zehe

C6/C7 ⟶ Nacken, Schulterblatt, Armrückseite, Zeige- und Mittelfinger

Allgemein:

HWS-Vorfälle ⟶ strahlen Richtung Arm

BWS-Vorfälle ⟶ strahlen gürtelförmig um Brustkorb

LWS-Vorfälle ⟶ strahlen in Richtung Bein

DIAGNOSTIK

Zunächst steht die Befragung bezüglich Beschwerden sowie die körperliche Untersuchung im Vordergrund. Ob eine Bildgebung notwendig wird entscheidet ihr Arzt/Ärztin basierend auf der vorangegangenen Untersuchung.

- Anamnese ⟶ Befragung über Ort und Art des Schmerzes (typischerweise stechend, brennend), Kribbeln, Muskelschwäche

- Klinische Untersuchung ⟶ Testung von Reflexen, Muskelkraft und Sensibilität

- Bildgebung ⟶ MRT als Goldstandard zur Darstellung eines Vorfalls und möglicher Nervenkompression

⟶ Achtung: Ein MRT ist immer eine statische Momentaufnahme. Ein MRT sollte immer als Hilfe zur Diagnosestellung, nie aber als unfehlbar eingestuft werden. Im Stehen oder beim Gehen unter Aktivierung der Muskulatur kann sich eine ganz andere Situation ergeben, als noch im MRT gezeigt. Dieses Phänomen ist einer von mehreren Gründen, warum es Menschen mit starken Rückenschmerzen aber ohne erkennbaren Vorfall gibt, und umgekehrt.

Was muss ich als Patient/in wissen?

- Bandscheibenvorfälle sind häufig ⟶ Oftmals treten sogar Vorfälle als Zufallsbefund auf, und haben nie Probleme verursacht

- In aller Regel ist eine konservative Therapie ausreichend ⟶ OP heute nur noch bei Lähmungen/Inkontinzenz und subjektiv nicht auszuhaltenden Schmerzen

- Bandscheiben können sich regenerieren ⟶ Je größer ein Bandscheibenvorfall, desto eher wird selbiger von unserem Körper enzymatisch abgebaut

- Meist werden die Symptome binnen 8 Wochen bereits deutlich weniger

- Rückenschmerzen bedeuten nicht automatisch, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe ⟶ 90% sind idiopathisch, sprich ohne erkennbaren Grund

- Angepasste Bewegung im schmerzarmen Bereich ist essenziell ⟶ Bettruhe wird heutzutage nicht mehr verordnet. Ziel ist es, die Belastbarkeit der Bandscheibe zu fördern. das geht nur mit Bewegung

MYTHEN & IRRTÜMER

![]()

“Ich darf mich nicht bewegen, das schadet meiner Bandscheibe” ⟶ Falsch. Angepasste Bewegung ist hilfreich für die Schmerzverarbeitung, Heilung, Belastbarkeit und Stabilität

![]()

“Das muss operiert werden” ⟶ Über 90% der Fälle lassen sich konservativ behandeln, auch wenn Geduld gefragt sein kann.

![]()

“Meine Bandscheibe ist geplatzt” ⟶ Dieser Mythos hält sich hartnäckig. Allerdings lässt er sich mit Bezug zur Anatomie leicht entkräften. Unsere Bandscheiben sind eher mit einem Kaugummi zu vergleichen was ihre Beschaffenheit angeht, nicht mit einem Ballon. Auch ein verrutschen ist durch die feste Verbindung zu Deckplatte der Wirbel sowie bandhafte Verbindungen nicht möglich

Ärztliche Therapie

Nach der Diagnosestellung folgt meist eine Schmerzmedikation. In diesem Fall erscheint eine Schmerzmittelgabe besonders in der Akutphase sinnvoll, um die Entstehung eines “Schmerzgedächtnis” zu vermeiden. Auch Injektionen können zum Einsatz kommen.

Unser Ansatz

– im Therapiewerk –

Zunächst ist uns Aufklärung wichtig. Zu wissen, dass mein Bandscheibenvorfall in der Regel nicht operiert werden muss, und was ich tun kann (Übungsprogramm) um wieder schmerzfrei zu werden beruhigt viele Patienten ungemein. Oftmals führen Angst und Ungewissheit im Vorfeld zu einer Schmerzverstärkung die wir Ihnen mit diesem Artikel und bei Ihrem ersten Besuch gerne nehmen möchten.

Auch wir führen nochmal ein Anamnesegespräch sowie eine Funktionsuntersuchung durch, um genauere Infos über die aktuelle Problemstellung zu bekommen, aber auch um zu erfahren welche weiteren Faktoren eine Rolle bei Ihren Rückenschmerzen spielen könnten. Neben der Therapie an der Behandlungsbank ist bei einem Bandscheibenvorfall Bewegung essenziell. Wir versuchen also im Behandlungsraum den Körper “vorzubereiten” auf Aktivität. Eine Massage oder Manuelle Therapie dient in diesem Kontext eher als Grundlage für die spätere Therapie.

Mit Eigenübungen oder Training an unseren Geräten im schmerzfreien/schmerzarmen Bereich steigern wir nach und nach die Belastbarkeit Ihres Rückens um gemeinsam Ihre Schmerzfreiheit zurück zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen ist das übliche 6er-KG Rezept in aller Regel nicht genug. Um auch hier dennoch langfristig weiterhelfen zu können, dürfen unsere Patienten bei ihrem ersten KG-Rezept 30 Tage kostenfrei an unseren Computergestützten Geräten trainieren.

Um die Belastbarkeit nach der Therapie weiterhin hochzuhalten empfehlen wir zudem die allgemeine Aktivität zu erhöhen (z.B. 10.000 Schritte pro Tag) und möglichst zumindest 2x pro Woche Krafttraining einzubauen.

Fazit

Die meisten Menschen werden ohne Operation wieder beschwerdefrei. Bewegung, Wissen und gezielte Therapie sind die besten Begleiter auf dem Weg zur Heilung. Um optimale Therapieergebnisse zu erzielen ist die Zusammenarbeit zwischen Patient und Therapeut entscheidend. Wir möchten Sie ermutigen zum aktiven Therapieansatz, da dieser aus unserer Erfahrung unserer Überzeugung und der Erfahrung unserer Patienten zu den besten Ergebnissen für Sie führt. Unsere Therapeuten begleiten Sie und stehen jederzeit mit den passenden Ratschlägen an Ihrer Seite. Der Schlüssel liegt in Ihrer aktiven Mitarbeit für die eigene Gesundheit!