SCHULTERIMPINGEMENT

ANATOMIE

Das Schultergelenk ist ein relativ komplexes Gelenk. Entgegen anderer Gelenke ist es weniger knöchern “gesichert”, sondern viel mehr muskulär stabilisiert. Aus diesem Grund verfügt das Schultergelenk auch über seine große Bewegungsfreiheit in alle Richtungen.

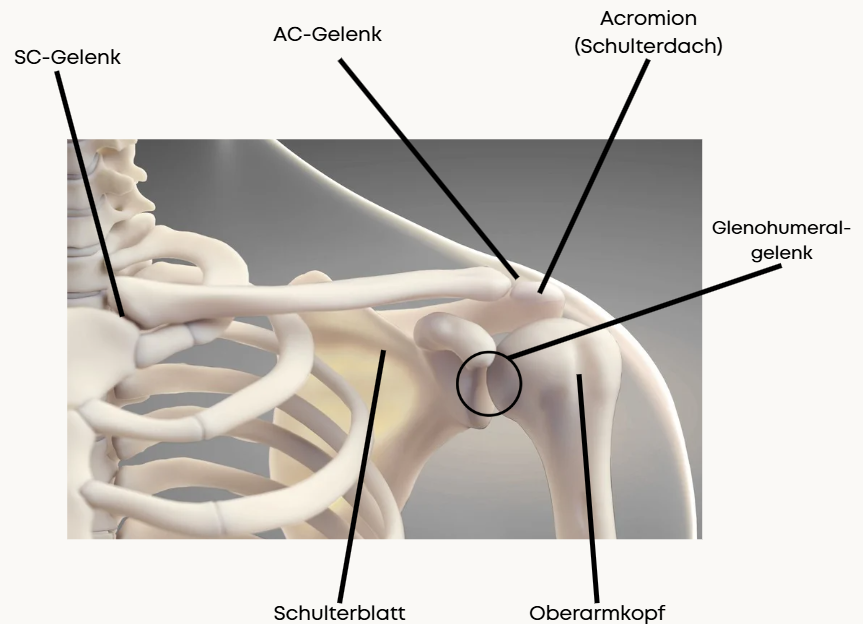

Wenn wir von der Schulter sprechen, reden wir dabei von mehreren Gelenken, die alle an der Bewegung des Arms beteiligt sind. Hierzu zählen:

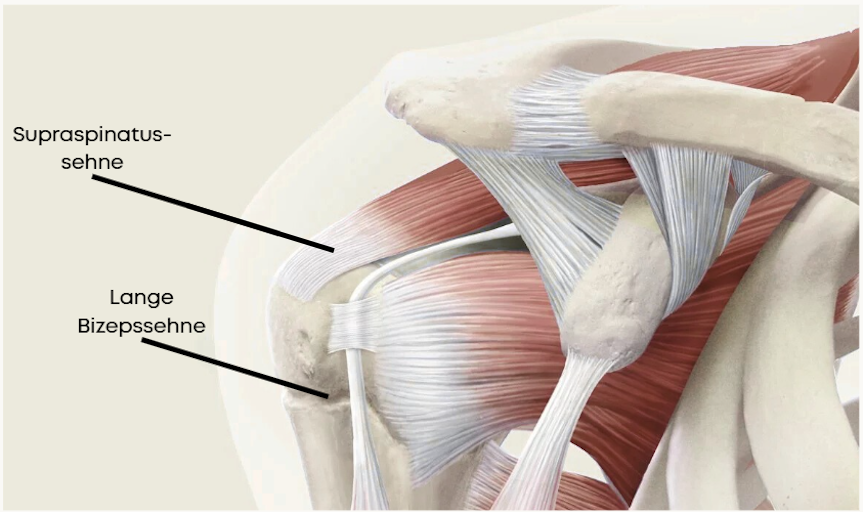

Glenohumeralgelenk ⟶ Verbindung zwischen Schulterblatt und Oberarm. Fixiert wird das Gelenk durch seine Gelenkkapsel und die “Rotatorenmanschette”

Dabei handelt es sich um vier Muskeln, die den Oberarmkopf im Gelenk “zentrieren” bzw. dem Gelenk Stabilität verleihen.

AC-Gelenk ⟶ verbindet Schulterdach (Acromion) mit Schlüsselbein (Clavicula) und ist durch eine Rotationsbewegung des Schlüsselbeins an der Aufwärtsbewegung des Arms über den Kopf beteiligt

SC-Gelenk ⟶ Verbindung zwischen Brustbein (Sternum) und Schlüsselbein (Clavicula)

Scapulothorakales Gelenk ⟶ Verbindung zwischen dem Schulterblatt (Scapula) und dem Brustkorb (Thorax). Hierbei handelt es sich um kein klassisches Gelenk. Die funktionelle Verbindung wird hier rein muskulär hergestellt und fixiert das Schulterblatt auf dem Brustkorb.

URSACHEN & ENTSTEHUNG

In der Regel lässt sich nicht “die” einzelne konkrete Ursache für Beschwerden im sogenannten “subacromialen” Raum benennen. Viel mehr ist die Entstehung multifaktoriell. Frühere Theorien, die Sehne klemme ein und entzünde sich wurden inzwischen widerlegt. Mittlerweile geht man eher von einer Kombination aus folgenden Faktoren aus:

- Degenerative Veränderungen

- Überlastung ⟶ oftmals relativ, da die Sehnenqualität mit dem Alter nachlässt

- Tendinopathie der Supraspinatussehne ⟶ Diese ist oft weniger gut durchblutet und daher anfälliger für Probleme

- Muskuläre Dysbalance zwischen den verschiedenen Muskeln der Schulterregion

⟶ gestörtes Bewegungsverhalten - Scapuladyskinesie ⟶ Gestörtes Bewegungsverhalten des Schulterblatts. In diesem Fall ist oft die Außenrotation des Schulterblatts eingeschränkt, wodurch eine ideale biomechanische Bewegungsfreiheit nicht mehr gegeben ist

- Veränderte Schmerzverarbeitung ⟶ Dauert der Schmerz länger an, wird das Nervensystem sensibler für Reize. In diesem Zuge kann der bestehende Schmerz zentral (Nervensystem) verstärkt werden

- Traumatisch bedingt ⟶ Eine Bursitis (Schleimbeutelentzündung) macht ähnliche Beschwerden und entsteht oftmals nach einem Sturz auf die Schulter

DIAGNOSTIK

Zunächst steht die Abfrage nach Art und Auftreten der Symptome im Vordergrund. Typisch ist insbesondere der “Painful Arc”, also das Auftreten von Schmerzen zwischen 60-120 Grad Abduktion (Abspreizung) des Arms.

In der Regel erfolgt die Diagnose durch funktionelle Bewegungstests, die Aufschluss über Kraft und Zustand der Weichteile in der Schulterregion geben.

Hinzukommt eine funktionelle Untersuchung der angrenzenden Gelenke, da auch Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Schulterblatt einen Einfluss auf die Schulter haben können.

Bildgebende Maßnahmen wie ein MRT kommen meist nur zur Abgrenzung anderer Diagnosen oder bei Therapieresistenz zum Einsatz. Beispielsweise bei Verdacht auf Osteophyten (Knochenanwüchse) wie sie u.a.im Rahmen einer Arthrose vorkommen. Diese sind in der Bildgebung (Röntgen und MRT) sichtbar und können tatsächlich zu einer “echten” Raumenge führen. Allerdings muss auch diese nicht zwangsläufig zu Schmerzen führen.

Was muss ich als Patient/in wissen?

- Ein Impingement ist eine “Syndrom-Diagnose” und deutet nicht automatisch auf einen strukturellen Schaden in der Schulter hin

- Auch im Fall eines Teilrisses oder Risses eines Muskels der Rotatorenmanschette ist eine OP nicht zwingend notwendig solange die Funktion der Schulter wiederhergestellt werden kann

- Kortison kann initial die Entzündung lindern, sollte aufgrund seines negativen Einflusses auf die Sehnenqualität keine Dauermedikation sein

- Ein “Abfräsen” des knöchernen Schulterdachs konnte in Studien im Vergleich zu Physiotherapie oder einer Placebo-OP keinen Vorteil bringen

- Schulterbeschwerden können langwierig sein, und die Behandlung mehrere Monate in Anspruch nehmen

- Eine frühzeitige schmerzadaptierte aktive Physiotherapie hilft dabei, die Funktion der Schulter wieder herzustellen

MYTHEN & IRRTÜMER

![]()

”Mein Schulterdach ist gekrümmt. Daher klemmt meine Sehne ein. Muss man abfräsen sonst gibt das nichts…”

⟶ Neue Studien zeigen keine bis sehr geringe Korrelation zwischen Acromionform und Schulterschmerzen

![]()

“Da hilft nur Kortison”

⟶ Kortison kann die Entzündung ablindern und darüber Schmerzen lindern. Bei langfristiger Anwendung ist Kortison unvorteilhaft für die Sehnengesundheit

![]()

“Wenn ich trainiere reißt meine Sehne, ich darf mich jetzt nicht mehr belasten”

⟶ Die Studienlage zeigt, dass ein angepasstes Krafttraining auch bei Teilrupturen bis 50% Rissdicke exzellente Ergebnisse bezüglich Kraft und Funktion erzielt

Ärztliche Therapie

Die ärztliche Therapie unterscheidet konservative und operative Behandlungsmethoden.

- konservativ ⟶ Schmerzmittel (nicht steroidale Antirheumatika wie Ibuprofen zur Schmerz- und Entzündungslinderung), Kortisoninjektionen.

- operativ ⟶ Eine OP kommt bei folgenden Fällen in Frage:

- Starke Schmerzen mit plötzlicher Funktionseinschränkung

- Ein Riss der zwei oder mehr Sehnen betrifft und größer als 1,5cm im Durchmesser ist

- Keine Besserung nach 3-6 monatiger Therapie

Unser Ansatz

– im Therapiewerk –

- Ausführliche Besprechung von Beschwerden und funktionelle Untersuchung der Schulterregion.

⟶ Die Untersuchung gibt uns wichtige Informationen darüber, welche Faktoren zu ihrem individuellen Problem beitragen. - Aufklärung über alle wichtigen Faktoren und klären von Fragen oder Unsicherheiten.

⟶ Hier wollen wir vor allem Ängste nehmen und über Fehlinfos die durchs Netz geistern aufklären, die sonst einer erfolgreichen Therapie im Weg stehen könnten. - Individuelle Behandlung ⟶ Vorbereitung der Schulter auf Bewegung und Belastung

- Aktivitätssteigerung ⟶ Sobald die Entzündung abgeklungen ist stehen Aufbau von Beweglichkeit und Belastbarkeit im Fokus um Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen.

Merke: Schulterschmerzen können langwierig und herausfordernd sein. Da die Schulter wie oben erwähnt fast ausschließlich muskulär gesichert ist, ist aktives Training hier im besonderen Maße wichtig. Dieses sollte angepasst an den Schmerz erfolgen und langsam aber stetig gesteigert werden.

Der Fokus beim Training liegt auf der Rotatorenmanschette, die für die Stabilität der Schulter maßgeblich verantwortlich ist. Da es die eine beste Übung wie so oft nicht gibt, ist es entscheidend alle Bewegungsrichtungen im Laufe der Therapie mit einzubeziehen und auch angrenzende Gelenke sowie Bewegungsmuster miteinzubeziehen. So können wir Stück für Stück näher an die Durchführung von Alltagssituation die zuvor schmerzhaft waren kommen, als auch an einer Rückkehr in den Sport arbeiten.

Fazit

Schulterbeschwerden sind komplex und individuell. Durch angepasste Therapie lässt sich das Problem in vielen Fällen konservativ lösen. Wichtig ist Ihre aktive Mitarbeit um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Unsere Therapie richtet sich nach einer Art Phasen-Prinzip, in der wir zunächst die Entzündung lindern wollen, ehe wir die Beweglichkeit verbessern und zuletzt Kraft und Belastbarkeit erhöhen. Auch diese Therapie nimmt Zeit in Anspruch, wichtig ist daher dran zu bleiben und gemeinsam mit Ihrem Therapeuten die für Sie idealen Übungen zu finden, um wieder fit zu werden. Dafür stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite und hoffen gemeinsam Ihre Ziele erreichen zu können!